Beschlussvorlage - 23/SVV/0029

Grunddaten

- Betreff:

-

Modellprojekt "Poollösung zur Schulassistenz"

- Status:

- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)

- Vorlageart:

- Beschlussvorlage

- Federführend:

- Fachbereich Soziales und Inklusion

- Einreicher*:

- Oberbürgermeister, Fachbereich Soziales und Inklusion

Beratungsfolge

| Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |

|---|---|---|---|---|

|

●

Erledigt

|

|

Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

|

Entscheidung

|

|

|

|

25.01.2023

| |||

|

|

01.03.2023

| |||

|

●

Erledigt

|

|

Ausschuss für Bildung und Sport

|

Vorberatung

|

|

|

|

14.02.2023

|

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Durchführung des zeitlich begrenzten Modellprojektes „Poollösung zur Schulassistenz“ in den Schuljahren 2023/2024, 2024/2025 und 2025/2026 an den folgenden drei Schulen der Landeshauptstadt:

- Evangelische Grundschule Babelsberg

- Karl-Foerster-Schule (Grundschule)

- Fontane Oberschule mit Primarstufe

(geplanter Zeitraum des Modellprojektes 01.08.2023 bis 31.07.2026).

Um die in Aussicht stehenden Landesmittel zur anteiligen Finanzierung zu sichern, sollen im laufenden Aufstellungsprozess zum Doppelhaushalt 2023/2024 die entsprechenden städtischen Mittel in Höhe von 64.000 € berücksichtigt werden.

Über die jährlichen Evaluationsergebnisse ist die Stadtverordnetenversammlung über eine Mitteilungsvorlage zu informieren.

Erläuterung

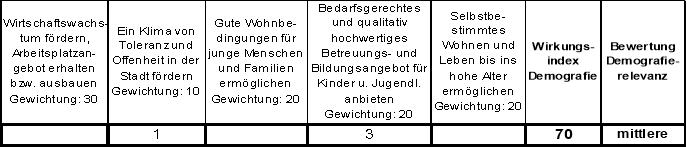

Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Klimaauswirkungen

positiv negativ X keine

Fazit Klimaauswirkungen:

|

Begründung:

Ziel

Schüler*innen, denen das Lernen oder ein angemessenes soziales Verhalten aufgrund einer (drohenden) Behinderung schwerfällt, brauchen besondere Unterstützung, um ihre individuellen Potenziale zu entfalten und vom Bildungsangebot der Schule bestmöglich profitieren zu können. Ihre Lernfreude zu erhalten, die Fähigkeit zum Lernen zu entwickeln und den Lernwillen zu stärken sind wesentliche Intentionen des vorliegenden Konzeptes. Leistungen zur Teilhabe an Bildung, darunter Leistungen der Eingliederungshilfe, sind ein wichtiger Baustein, um dies zu erreichen. Schüler*innen werden beim Lernen und in ihrer Entwicklung mit dem Ziel unterstützt, am Ende der Schulzeit möglichst einen beruflich anschlussfähigen Schulabschluss zu erhalten und ihr Leben so selbstbestimmt wie möglich gestalten zu können. Auch im Nachmittagsbereich bei der Betreuung in schulangegliederten Horten ist eine Unterstützung in diesem Sinne mitunter erforderlich.

Mit der Poollösung zur Schulassistenz soll ein Beitrag zur qualitativen Weiterentwicklung in der Praxis der Schulassistenz in der Landeshauptstadt Potsdam geleistet werden. Die vorliegende Poollösung wurde im Rahmen einer Arbeitsgruppe erstellt, die systemübergreifend zusammengesetzt ist. Mitglieder sind Vertreter*innen des Fachbereichs Soziales und Inklusion der Stadtverwaltung Potsdam mit Zuständigkeit für alle jungen Potsdamer mit Behinderung sowie Vertreterinnen des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der Havel und der Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle Potsdam. Die konzeptionelle Beratung der Arbeitsgruppe wird durch die Kooperationsstelle inklusives Aufwachsen (KiA) bei der kobra.net, Kooperation in Brandenburg, gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung geleistet. Die Steuerung des Projektes erfolgt über eine Steuerungsgruppe, die sich aus Mitgliedern der beteiligten Institutionen zusammensetzt.

Auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention und dem dort verbrieften Recht auf eine inklusive Bildung knüpft das Konzept an das Leitbild und den Teilhabeplan 2.0 der Stadt Potsdam an.

Von der Einzelfallhilfe zur Poolassistenz

Nach der gegenwärtigen Gewährungspraxis wird dem individuellen Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe (EGH) zur Teilhabe an Bildung dahingehend entsprochen, dass ein Stundenumfang für die Assistenzleistung zur Unterstützung des Kindes im Unterricht festgelegt wird, der in Form von Einzelbetreuung (1:1 Prinzip) umgesetzt wird. Dadurch fehlt allerdings die Flexibilität beim Einsatz am Kind sowie bei der Unterstützung in der Klasse. Zeiten, in denen ein anspruchsberechtigtes Kind keine Unterstützung braucht, führen nicht selten zu Leerlauf bei den Schulassistenzen.

Wenn mehrere Schüler*innen in einer Klasse Anspruch auf EGH haben, kommt es nicht selten dazu, dass neben der Lehrkraft mehrere weitere Personen gleichzeitig im Unterricht tätig sind, die sich jedoch nur um die ihnen zugeordneten Schüler*innen kümmern. Nach der gängigen Auffassung in der Praxis „dürfen“ keine anderen Schüler*innen als die „Bezugskinder“ unterstützt werden. Diese Auffassung führt auch zu Hindernissen bei der Krankheitsvertretung bzw. dazu, dass die Einsatzmöglichkeit für die Assistenzen oftmals entfallen, wenn deren Bezugskinder in der Schule fehlen.

Die geschilderte Praxis führt daneben zu einer gewissen Stigmatisierung der betreffenden Schüler*innen und teilweise zu einer Abhängigkeit der jungen Menschen von den für Assistenz eingesetzten Personen.

Die Notwendigkeit zur Veränderung der bestehenden Praxis ergibt sich aus pädagogischen und aus verfahrensbedingten Gründen. Eine Fortsetzung der bisherigen Verwaltungspraxis erscheint nicht zielführend. Vielmehr bedarf es eines erweiterten Verständnisses von Assistenz, das sowohl Unterstützung bedarfsdeckend im Einzelfall sicherstellt, als auch der gesamten Lerngruppe zur Verfügung steht.

An der Schule werden die für das Schuljahr zugewiesenen und bewilligten Leistungen zur Teilhabe an Bildung in einem Zeitbudget (Pool) gebündelt. Die vorhandenen zeitlichen Ressourcen aus Eingliederungshilfeleistungen sowie den Betreuungswochenstunden (BWS) für sonstiges pädagogisches Personal werden zusammengefasst und fließen in den Pool zur Schulassistenz ein. Der Pool steht zur bedarfsgerechten Unterstützung aller Kinder flexibel an der Schule zur Verfügung. Die personellen Ressourcen werden über die bereits in Potsdam tätigen Leistungserbringer von Schulassistenzen zur Verfügung gestellt.

Aus der Perspektive der Schüler*innen, der Schulgemeinschaft und der beteiligten Akteure ergeben sich die folgenden Ziele:

Schüler*innen erhalten eine individuelle, verlässliche und bedarfsdeckende Unterstützung im schulischen Alltag.

Leistungen zur Schulassistenz stehen flexibel und auch präventiv zur Verfügung.

Die beteiligten Schulen können mit einer verlässlichen Ausstattung zur Schulassistenz planen.

Die beteiligten freien Träger der Eingliederungshilfe verzeichnen eine verbesserte Planbarkeit beim Personaleinsatz sowie eine höhere Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Umsetzung der Leistungen zur Schulassistenz.

Die regionale Schulaufsicht implementiert multiprofessionelle Teams an der Schule und optimiert die Wirksamkeit von Leistungen zur Teilhabe an einer angemessenen Schulbildung

Der Träger der Eingliederungshilfe erreicht durch die Neugestaltung eine weiterhin bedarfsgerechte Versorgung mit Leistungen zur Teilhabe an einer angemessenen Schulbildung. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, eine bessere Steuerungswirkung zu erreichen und dem überproportionalen Fallzahlenanstieg im Bereich der Schulassistenz entgegenzuwirken.

Die Schulassistenz erfährt eine Qualitätsentwicklung an den beteiligten Schulen auch im Hinblick auf die zu entwickelnde berufsgruppenübergreifende Kooperation.

Schulen im Modellprojekt

Das Modell zur Schulassistenz soll durch die genannten Schulen durchgeführt und ggf. angepasst werden. Die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen werden durch die Steuerungsgruppe in den Jahren 2022/2023 getroffen, sodass mit Schuljahresbeginn 2023/2024 die Umsetzung in den Schulen erfolgen kann. Die Erprobung und Weiterentwicklung des Modells unterliegt einer Evaluierung und wird wissenschaftlich begleitet.

Folgende Schulen nehmen an dem Modellprojekt teil (Kriterien der Auswahl siehe Konzept):

- Evangelische Grundschule Babelsberg

- Karl-Foerster-Schule (Grundschule)

- Fontane Oberschule mit Primarstufe

Grundsätzlich ist die Ausweitung der Poollösung auf die Betreuung in den Horten im Sinne eines ganzheitlichen Herangehens, das vom Kind ausgeht sinnvoll und möglich. Die behinderungsbedingten Bedarfe, die vormittags durch den Pool abgedeckt werden, sind am Nachmittag und im Rahmen der Hortbetreuung in großen Teilen ebenso vorhanden. Aufgrund der bestehenden komplexen Trägerstruktur und der unterschiedlichen Formen der Hortbetreuung in Potsdam ist diese Erweiterung mit zusätzlichen Herausforderungen verbunden, die einer längerfristigen Planung und Problembetrachtung bedürfen. Daher erfolgt die Einführung des Modells zunächst auf die Schulen begrenzt. Im Rahmen der Projektbegleitung ist die Konzipierung einer Ausweitung der Assistenzleistungen auf den Hort vorgesehen.

Fazit finanzielle Auswirkungen

Fazit finanzielle Auswirkungen:

Die Gesamtkosten des Modellprojektes belaufen sich auf jährlich 186.000 €. Das Land beabsichtigt als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe (Landesamt für Soziales und Versorgung – LASV) eine Projektförderung. Diese wird in Höhe von 122.000 € erwartet. Eine Entscheidung des LASV steht noch aus.

Es verbleiben somit Projektkosten auf Seiten der LHP in Höhe von ca. 64.000 €.

Der Eigenmittelanteil der LHP i.H.v. 64.000 € soll im laufenden Aufstellungsbeschluss zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 berücksichtigt werden, um die entsprechenden Fördermittel des Landes zu sichern.

Das Vorhaben steht unter Haushaltsvorbehalt.

Anlagen

| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |

|---|---|---|---|---|---|

|

1

|

(wie Dokument)

|

84,9 kB

|

|||

|

2

|

(wie Dokument)

|

1,6 MB

|